|

|

| LED可见光通讯的时代到了! |

|

照明、通讯一手包办

【作者: 葉建宏、鄒志偉】2012年10月16日 星期二

|

|

浏览人次:【13883】

由于照明用LED(Light Emitting Diode)单位亮度的制作成本逐年地减少,再加上LED本身的节省能源效益及使用时间较长等优势,使得LED未来将会成为室内最主要的照明灯具,而目前以白光LED当作室内照明更具成本效益,未来如全面更换后将可节省总体能源达50%左右。

LED灯具较少的功耗使用、紧密结合尺寸、较长的寿命且易与不同的产品进行整合等优势。近来,由于LED的高能源效率已领先并超现行的荧光灯具,使其已成为照明产业上之最有效率的光源。

目前主要的LED供货商(如Cree、Nichia、Osram与Lumileds等)正积极的改进其输出功率性能;例如Nichia在2009年早些时期,当其开发之LED于350 mA驱动电流下可获致145 lm/W输出功率时、而Cree则同时宣布LED在相同的驱动电流下可具186 lm/W输出功率,显见其技术竞争与日新月异。

而LED灯同时可作为车灯、户外与室内照明、LCD用背光模块等用途。与传统荧光照明灯具相较,LED则比其具较快速之频率响应速度与带宽使用范围(~10 MHz宽)。因此LED除了可作为照明(Lighting)用之外,未来同时也可提供网络通讯(Networking)的服务应用;因此LED可见光通讯(Visible Light Communication;VLC)技术的应用情境可由图一所描绘。

因LED的输出波段在可见光(Visible Light)范围内,因此不会产生电磁干扰(Electro-Magnetic Interference;EMI),因此可以在飞机、机场、医院等不允许EMI干扰的环境场域中,可同时进行安全的网络通讯频道。但是LED输出的可见光之光功率在空间中衰减较快,因此LED约能提供较短距离的传输 (约几公尺长左右)。且相较于现行无线通信系统,LED通讯网络则有不需带宽使用权(License)及具信息安全性(Security)等优势。

另外LED原本就是作为照明用光源,另额外增设附加的通讯功能的模块并不会增加功率的使用与布建成本之增加。怎么说呢?举例而言,过去为了增加占有率于手机市场上,除了基本的通话功能外,现在的手机还增加了高画数照像功能,此外还逐渐增加其闪光模块与摄影机功能,现在更像是一小型的NB进行高速网络的接取与应用等等。

因此,发展基于LED光源作为可见光通讯为将来为科技发展与产业应用的重要一环。VLC通讯可以在手机之间进行的安全的连接,主要是因为其光源可见的,因此用户们可透过控制可见光的方向进行选择安全的通讯目标,因此其它人是无法偷取该网络传输信息的。此外因LED光是无法穿透墙壁的,所以其它房间的光信号是不会与其产生干扰问题。

由日本Keio大学于2000年开始先进行使用照明用系统的VLC通讯技术研究与发展[1],尽管现在有好几个主要的研究计划与相关标准在制定,但是到目前为止仍然还没有商业化产品出现;接下来我们将介绍世界上主要研究的机构与相关标准于VLC通讯系统上的发展:

- ●在美国由UC所于提供资金的Center for Ubiquitous Communication by Light已被建立[2],其主要系以把无线通信号嵌入下世代之LED照明系统内以提供照明、通讯、交通管制、广告和其它的应用等。

- ●欧洲的OMEGA计划Seventh Research Framework Programme(FP7)于2008年度开始执行VLC相关技术开发[3],其目标是它将发展一个Gbit/s的传输速度等级之VLC高带宽服务的家庭局域网络。参与的成员包含近20个欧盟的研究机构,如France Telecom、Siemens、Oxford University等。

- ●目前也有几个相关的标准正在制定,像日本的Visible Light Communication Consortium(VLCC)[4] 于2003年开始制定VLC通讯规范,目前有18个日本主要的公司与研究机构参与,如NEC、Panasonic、Toshiba、Sony...等等。此外于2008年,IEEE也开始成立VLC Study Group于IEEE 802.15 Wireless Personal Area Network(WPAN)[5] 之下,主要在MAC与PHY上进行探讨与制定,其主要之参与成员有Samsung、Intel、ETRI等。

目前LED通讯有上述两国际标准在制定,但仍是以PHY与MAC方面为主,及提出以单向的LED传输模式,但在上传信号部分还是应用RF或是Infrared方式来进行。

照明用白光LED的制程主要有两种方式,一为使用蓝光LED加上黄色荧光粉(Blue LED+Yellow Phosphor),另为使用RGB三光LED混合而成等两个方式,如图二所示[6],但最具成本效益的白光LED仍是以第一种制程方式为主。因利用黄色荧光粉激发的动作会导致LED自身的频率响应时间变慢,因此会导致其有效地3-dB带宽于1-MHz宽左右,此对于LED可见光通讯系统极为不利;例如于简易的信号调变格式OOK-NRZ系统下,并以bit/Hz的状态来看,其传输速率也仅可到1-Mit/s左右,实在难与现行WiFi、WiMAZ、LTE等竞争。

而白光RGB-LED的制作成本较高,但是其3-dB带宽可达10-MHz以上,此为其优势但亦为其缺点。因此在目前室内照明系统上,还是以具成本效益之Blue-LED + Yellow Phosphor白光LED为主;所以现在全球目前主要的LED可见光通讯技术也是以该种类型白光作为主要发展研发技术。

在目前的B+Phosphor LED可见光通讯系统下,主要且常见的相关技术议题如下列所描述:

- ●光传送端(Tx):目前者要受限于Phosphor效应影响,因此LED可调变的有效3-dB带宽约为1-MHz左右,此为VLC通讯系统最大的问题。

- ●光接收端(Rx):目前常用的光信号接收器有PIN、APD及Image Sensor等类型,并无太大的使用限制,大多主要还是以布建成本考虑为导向,因此PIN或是APD光接收器还是首选。

- ●频道效应(Channel Effect):因在几米的传输距离下,其VLC系统总传输率需达到100-Mbit/s以上才会有Inter-Symbol Interference(ISI)问题产生。

- ●信号调变格式:可以藉由不同的信号调变格式于LED上以增加其调变速率,如使用OOK-NRZ、m-QAM OFDM及DMT等信号调变技术[7-9]。

- ●Equalization技术:为了有效地延伸与使用LED的3-dB带宽,我们可使用Pre-及Post-Equalization技术分别于发射端与接收端以处理调光变信号所延伸占据之带宽范围,如此可增加其传输率[10-12]。

- ●Blue Filter应用:因为系使用B+Phosphor LED,因此可以藉由Blue Filter于Rx端将Blue LED部分的频谱滤下来,其直接就可以有10-MHz宽的带宽可调变信号用并同时增加其传输速率[13];但是使用该滤波器的话会造成较大的光功率损耗,此会导致VLC传输距离下降至cm等级,无法满足实际LED VLC网络传输系统;此外其购置的成本也较高。此VLC传输距离很短,因此在实验VLC通讯下,极有可能是LED头端电信号直接泄漏至光接端Rx并被接收所致,因此通常在拉远VLC传输距离后(>10cm)则无法量测到LED传输信号[14]。因此使用Blue Filter于VLC系统中,其无法作为实际的LED VLC系统布建与使用,但仍有其学术应用价值。

目前工研院资通所与交大合作研发VLC通讯系统关键技术,目的在于使用B+Phosphor LED并特殊设计Pre-distorted 4-ASK调变格式、Equalization技术及数字滤波技术,以增加其LED的带宽使用效率至20倍,甚至以上;接下来我们将就此部分进行简易的技术介绍。

常用的OOK调变技术是ASK调变的其中一种方式(通常以其振幅为+1或1来代表传输数字信息的0或1),若把振幅提高至数个振幅,便可以在符号传输率 (Symbol Rate/Baud Rate) 相同下提升频谱使用效率。

如图三,在单位符元区间(Ts)内,则4-ASK调变波形可把振幅分成四个位准,如此便可以表示两个位的信息,传输速率是一般OOK的两倍;但是也因此Noise Margin变小,需要更高的Signal to Noise Ratio(SNR)的信道环境。

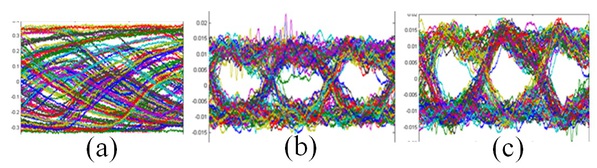

因此接下来我们可先应用一阶RC等化电路 (First Order RC Equalization) 技术与Pre-distorted ASK 调变格式技术来改善B+Phosphor LED带宽 (1-MHz)不足的问题。在LED带宽受限的环境下,若是要达到10-Mbit/s OOK的下传信息量则会受到LED本身的1-MHz 3-dB带宽的影响,如此会产生符际干扰(Inter-Symbol Interference)问题,因此于VLC实验上其所量测出来10-Mbit/s OOK信号眼图(Eye Diagram)会产生极混乱的现象,如图四(a)所示。

| 图四 : 在10-Mbit/s ASK调变信号下量测到的信号眼图。(a)在无RC等化电路与Pre-distorted调变技术、(b)仅具下RC等化电路技术与(c)同时具RC等化电路与Pre-distorted调变技术下的状况。 |

|

当我们在接收端透过RC等化电路设计滤波作用后,其下传的10-Mbit/s传输信号质量则可被改善,可由图四(b)所呈现。然而在滤波的过程当中,LED传输信号的SNR也会被影响,因为Zero Crossing穿越的转换瞬间仍然不够稳定。

因此我们则再提出使用Pre-distorted ASK信号调变方式加在LED发射端,和一般发射端的前端滤波不同之处是在于传输的信号只会在转换的瞬间提供较大的电压差来推动欲传输之信号,此种做法并不像一般的线性滤波器,是一种非线性的对波形作调整,以期望在接收端能得到讯号质量的改善。

因此LED可见光通讯之Channel的ISI记忆效应在Pre-distorted波形的效应下会更加地稳定。然而这种Pre-distorted调变做法是在ISI初步被滤波器补偿后才被改善,其实际实验验证之效果则如图四(c)所示。

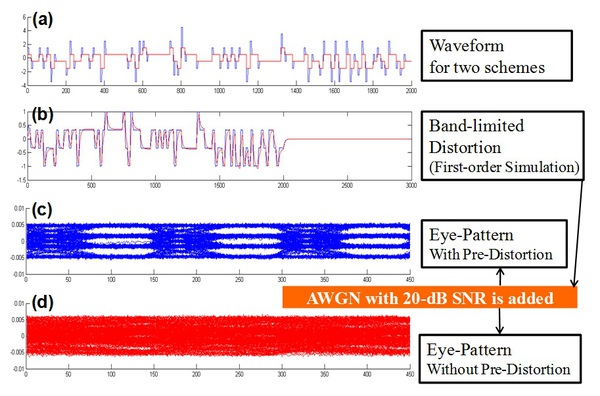

再者我们可应用4-ASK和Pre-distorted调变方式的设计,在First-Order Low Pass System带宽限制的仿真条件下,使用三倍3 dB带宽的符元传输率来仿真(例如在1MHz的VLC信道中传输4Mbit/s数据),经由对LED作线性系统的假设,并加入具20dB的SNR噪声比来进行LED通讯系统仿真,其所得到的结果如下说明。

| 图五 : 不具RC等化技术之Pre-distorted 4-ASK调变波形设计及系统仿真示意图 |

|

图五(a)的红色线为一般4-ASK调变波形,振幅可被默认的值可以为+1、+0.5、0.5、1;而蓝色线为经过Pre-distorted Scheme加强过后的讯号,因此蓝色讯号大部分时间和红色讯号相同,但是在转换瞬间会加入大小不同的突波补偿讯号(相较于ASK的Pre-distortion,4-ASK的补偿量和两符元间转换差异成正比)。

图五(b)之蓝色线为一般4-ASK的讯号波形,而红色为一般4-ASK经过信道带宽限制后的失真波形。因此最后图五(c)则为透过Pre-distorted 4-ASK调变后经过信道后之眼图;而图五(d)为一般4-ASK调变的眼图。总之于此仿真系统的条件之下,具1MHz带宽的白光LED则可增加其传输数据量至20-Mbit/s左右,此即为增加20倍带宽使用效率的信号调变关键技术。

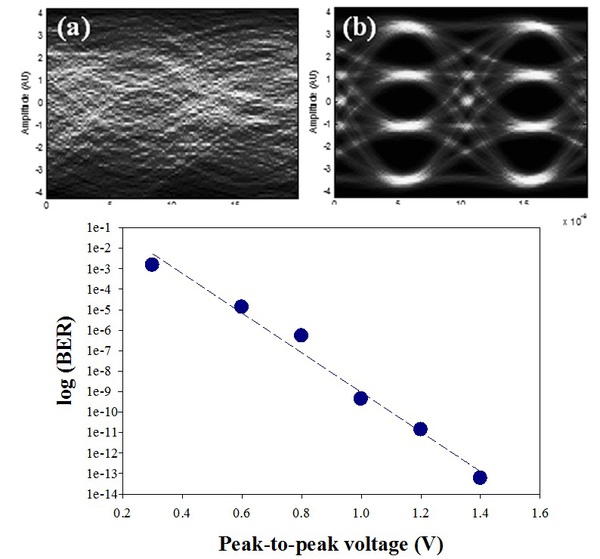

| 图六 : (a)不具及(b)具有Pre-distorted设计下所量测到之眼图。(c)其VLC系统的误码率BER之效能。 |

|

最后经由实验证明,在使用单颗LED实验传输下,我们可达到具20-Mbit/s传输率且>1-m传输距离长的VLC通讯系统[15]。所以图六(a)及图六(b)为在不具与具有Pre-distorted设计下所量测到之眼图,而图六(c)为其VLC系统于1-m自由空间传输的误码率BER频谱图。由图六可发现我们提出之4-ASK调变与数字滤波技术,在无使用FEC修正状态下仍可使LED可见光通讯系统之BER达到10-10以上等级。

结语

医院为最需要无RF无线信号干扰与无EMI存在之场域以进行无线接取通讯,因此无EMI效应之LED可见光无线通信系统未来则是医疗环境的首选,因LED可见光通讯系统除了可于院内传输卫教信息及具网络安全的病人生理信息传输(如图七示意图),同时VLC系统还可用于对病理医疗人员的位置侦测。

因此目前工研院与辅大医院(及其合作医院)预计共同合作并建置LED可见光通讯系统,目标将于辅大医院内首先建置一LED VLC通讯应用平台,此将是台湾第一个LED VLC应用场域,其目的是将藉由医院的示范Filed Trial,期盼未来将LED VLC技术更广泛地应用于其它的场域及环境上。

(本文作者叶建宏为工研院资通所正研究员、邹志伟为交大光电系副教授)

参考文献

- [1]Y. Tanaka, et al, “Wireless optical transmission with the white colored LED for the wireless home links,” Proc. of the 11th Int. Symp. on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, London, pp. 1325-1329, 2000.

- [2]http://www.uclight.ucr.edu/

- [3]http://www.ict-omega.eu/

- [4]http://www.vlcc.net/e/index.html

- [5]http://www.ieee802.org/15/

- [6]Visible Light Communication - Tutorial Slide, 2008.3.17.

- [7]H.-J. Jang, J.-H. Choi, E. B. Cho and C. G. Lee, “Simulation of a VLC system with 1 Mb/s NRZOOK data with dimming signal,” Proc. of ICAIT, 2011, pp.1-3.

- [8]H. Elgala, R. Mesleh and H. Haas, “Indoor broadcasting via white LEDs and OFDM,” IEEE Transactions on Consumer Electronics, vol. 55, pp. 1127-1134, 2009.

- [9]C. Kottke, K. Habel, L. Grobe, J. Hilt, L. F. del Rosal, A. Paraskevopoulos, and K.-D. Langer, “Single-channel wireless transmission at 806 Mbit/s using a white-light LED and a PIN-based receiver,” Proc. of ICTON, 2012, pp. 1-4.

- [10]H. L. Minh, D. O’Brien, G. Faulkner, L. Zeng, K. Lee, D. Jung, and Y. Oh, “High-speed visible light communications using multiple-resonant equalization,” IEEE Photon. Technol. Lett., vol. 20, pp. 1243-1245, 2008.

- [11]Y. F. Liu, Y. C. Chang, C. W. Chow, and C. H. Yeh, “Equalization and pre-distorted schemes for increasing data rate in in-door visible light communication system,” Proc. of OFC, 2011, Paper JWA083.

- [12]C. W. Chow, C. H. Yeh, Y. F. Liu, and Y. Liu, “Improved modulation speed of LED visible light communication system integrated to main electricity network,” Electron. Lett., vol. 47, pp. 867-868, 2011.

- [13]T. T. Son, E. Bentley, Z. Ghassemlooy, H. Le Minh, and L. Chao, “Development of a Visible Light Communications system for optical wireless local area networks,” Proc. of ComComAp, 2012, pp. 351-355.

- [14]H. L. Minh, D. O’Brien, G. Faulkner, L. Zeng, K. Lee, D. Jung, Y. J. Oh, and E. T. Won, “100-Mb/s NRZ Visible Light Communications Using a Postequalized White LED,” IEEE Photon. Technol. Lett., vol. 21, pp.1063-1065, 2009.

- [15]C. H. Yeh, Y. F. Liu, C. W. Chow, Y. Liu, P. Y. Huang and H. K. Tsang, “Investigation of 4-ASK modulation with digital filtering to increase 20 times of direct modulation speed of white-light LED visible light communication system,” Opt. Express, vol. 20, pp. 16218-16223, 2012.

|

|

|

|

|

|

|

|