台灣位處颱風密集帶,除海廢垃圾與陸源污染外,因海難事件引發的海洋污染問題日益嚴峻。自2023年5月《海洋污染防治法》修正後,台灣歷經10次颱風,造成11艘船隻擱淺,凸顯強化海洋污染應變機制的迫切性。為此,海洋委員會日前正式召開「海洋污染防治基金管理會」成立大會與首次會議,推動海洋污染防治工作邁入新里程碑。

|

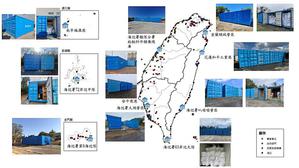

| 海洋污染防治基金管理會成立,推動海洋污染防治工作,圖為海污應變資材倉庫分布。圖二為海上除污作業全景。 |

此次管理會由海委會主任委員管碧玲擔任召集人,成員涵蓋海洋生態、水下技術、財政、法律等領域專家學者,以及政府機關與民間團體代表,共17人。管理會納入「台灣媽祖魚保育聯盟」及「自然保育與環境資訊基金會」,共同參與基金管理,產業代表為中油及臺灣港務公司,進而確保決策的多元性與協助基金運用的公開透明與實務效益。

會議重點之一,是針對《海洋污染防治基金補助海洋污染防治研究及技術開發計畫作業要點》草案進行逐條審議。該基金來源將以分階段方式徵收海洋污染防治費,初期以原油進口為主。截至2025年3月,基金累積已達新台幣2.1億元,並自2024年起每年提撥5,000萬元作為準備金,目標總額為5億元,用於緊急應變、污染清理及環境修復等工作。

海委會指出,基金猶如「國家級緊急預備金」,可在突發污染事件發生時迅速啟動應對機制,降低生態損害。同時也將編列研發補助經費,推動科技工具運用於污染監控與防治技術,提升防災應變效能。

自然保育與環境資訊基金會議題部主任陳姿蓉強調,自2018年海委會成立以來,陸續完成《海洋污染防治法》修法及《海洋保育法》通過,為台灣海洋保育工作奠定制度基礎。如今透過專責基金與管理會機制,進一步強化污染防治工作,實現「預防勝於補救」的原則。

海委會主委管碧玲表示,海洋污染是一項全球性的系統挑戰,需長期投入與世代接力。基金的設立不僅是應變機制的基石,更將構築起從污染監測、緊急處置到生態修復的三層防線。未來將推動全民參與與區域協作,共同守護台灣珍貴的海洋資源與生態環境。